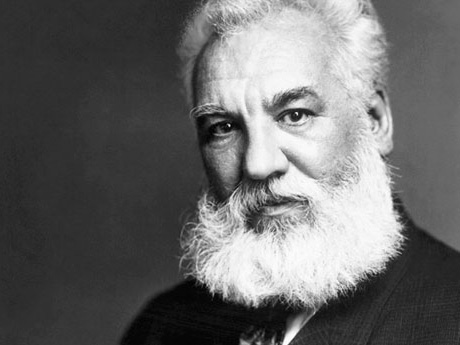

1876年、スコットランド生まれの科学者グラハム・ベルは世界初の「電話」を発明した。

グラハム・ベルは、それを電報会社、送金業務会社として巨大な企業となっていたウエスタンユニオン社に特許の購入を持ちかけたところ、当時の社長だったウィリアム・オートンはそれを見て嘲笑し、電話を「電気製のおもちゃ」と言った。

「電話」という得体の知れないものの真価が分からなかった。そのため、ウエスタンユニオン社は莫大な儲けを取り損ねたばかりか、その後の電話の普及によって存在価値がどんどん低下してしまったのだった。

その後、電話は長い間、形も機能も変わらなかったが、やがては携帯電話が普及するようになっていった。

さらに時代が変わってアップル社のスティーブ・ジョブズが「電話を再発明する」と言ってスマートフォンという概念を打ち出した。

マイクロソフト社の当時の会長であるスティーブ・バルマーはそれを見て「世界一高い。キーボードもない」と鼻でせせら笑った。

しかし、このアップルのスマートフォンは歴史を変えて、マイクロソフトのPCを瞬く間に時代遅れにした。マイクロソフトのバルマーは「スマートフォン」という得体の知れないものの真価が分からなかった。

「わけのわからない存在」が、のし上がっていく

そういうマイクロソフトが独占を欲しいままにしているPCも、1970年代当初は「わけのわからない存在」で、一部のマニアが遊んでいるような玩具そのものだった。

確かにIBMの大型コンピュータのような存在があって、コンピュータそのものは畏怖されていた。しかし、パソコンとなると、それは単なるおもちゃ扱いだったのである。

だから、アップルやマイクロソフトが出てきたとき、こんなものが世の中を変えると思った人はほとんどいなかった。

しかし、表計算やワープロのようなソフトが実は非常に役に立つと分かったら、多くの人たちがPCに殺到するようになり、1980年には早くもPC時代がやって来ている。

IBMはこんなものが自分たちを脅かす存在になるとは思ってもいなかったので、PCの中枢であるOSをマイクロソフト社に作らせてマイクロソフトの台頭を許し、IBMは没落を余儀なくされた。

インターネットもまた1990年代には「わけのわからない存在」で、こんなものが現代文明の中で最重要のインフラになるとは一部の慧眼な人間たち以外には分からなかった。

「リンクをクリックして別のネットワークにある文書に飛ぶことができる」と説明しても、当時の大多数の人にはその意味も、さらには重要性も理解できなかった。

新聞業界も、音楽業界も、こんなものが自分たちのビジネスを窮地に追いやるなど夢にも思わなかった。しかし、気が付いた時は、もう遅かった。

時代は変わっていて、「わけのわからない存在」だったものが、今やすべてを飲み込む「王者」として君臨するようになっているのである。

世の中を変えるパラダイムシフトは静かにやってくる。最初は小さくて奇妙で理解ができないものである。だから、生まれたての時は誰もがそれが巨大なものになるとは気付かない。

エリート? エリートはそんなわけのものには見向きもしない。エリートはプライドがあるので、すでに名声が確立された業界や企業でないと興味を示さないのである。

君臨しているものは、その時がピークである

「わけの分からない存在」は、最初はいかにも怪しく、安っぽく、説明不可能で、理解不可能な「形」で現れる。

内容が怪しげなものだから、こういったものを扱っている人間、集団、会社もまた怪しげだ。だから、大多数の人間はそれを見落とす。エリートも近寄らない。

知名度もあって、評価も高く、現在の世の中に君臨していると誰もが認知するものは、みんなそこで働きたいと思う。しかし、難関をくぐり抜けて社員になれるのはエリートが占める。だからエリートの自尊心は満たされる。

ところが、そこにワナがある。

トップ企業は往々にしてその時がピークであって、これからは下り坂になっていく可能性が高い。パラダイムシフトでも起きようものなら一気に凋落する。

自動車が出る前の馬の飼育ビジネス、ムチ製造会社は、史上最強だった。馬ビジネスは、自動車が出てくるまで世の中に君臨していたのである。

テレビが爆発的に売れる前の映画会社もそうだ。映画会社は娯楽の王として世の中に君臨していた。コンピュータが出る前のタイプライター企業もまたそうだ。タイプライターはビジネスに欠かせない道具だった。

インターネットが出る前の新聞会社もそうだ。まさか、新聞ビジネスが時代に叩きのめされるなど、いったい誰が想像しただろうか。

もちろん、今でも映画会社も、タイプライターも、新聞もなくなっていないし、なくなることもない。馬のビジネスでさえも細々と生き残っている。

写真の時代になっても絵画は生き残ったし、Tシャツとジーンズの時代になっても、相変わらず着物が残っているのと同様に、古いものに惹かれる層は一定数いて、規模を縮小させながら生き残る。

しかし、パラダイムシフトに乗れなかった業界や企業は規模が小さくなるばかりである

マイクロソフト社はコンピュータ業界の覇者となって長らく時代に君臨して「帝国」とも言われた存在だった。今でもマイクロソフトは強大な力を持っているのは間違いないが、かつてほどの影響力は持っていない。

検索の時代、SNSの時代、スマートフォンの時代になっても、マイクロソフトはそのすべてに出遅れた。

「わけのわからない存在」に、やがて打倒される

頂点に君臨しているものは、敵がいないような状態になったところから終わりが始まる。今は「わけのわからない存在」だと思われているものに、やがては打倒される。

やがて打倒されそうな存在というのは、どのように見抜けばいいのだろうか。簡単だ。その国のエリートが大量に入り込んでいく企業は、やがて近いうちに衰退を迎える。

日本で言えば、旧帝大卒業の人間が大量に入り込む業界や企業は、衰退が約束されたと言ってもいい。

1950年代は繊維・紡績の時代だった。繊維は作れば作るほど売れてその時代の覇者となった。だから、当時の旧帝大卒業はみんな繊維・紡績の会社に入った。すると、繊維・紡績の業界は没落していった。

1960年代は、電機業界の時代だった。当然、旧帝大卒業は電機業界を目指した。すると1970年代には石油ショックが起きて電機業界は大苦境に落ちるようになった。

1980年代は金融の時代だった。すると旧帝大卒業が銀行や証券会社に入り込んでいく。1980年代はそれが顕著になった時代だった。するとバブルが崩壊して1990年代には銀行も証券会社も地盤沈下を引き起こした。

なぜ、こんなことになってしまうのか。

一流大学の学生は、その当時の最も「羽振りの良い業界・会社」に向かうからだ。彼らはエリートであり、エリートは抜け目ない。抜け目ないからその時代の最強の企業に入る。

しかし時代は変わるのだ。羽振りが良いその時がその業界・会社の頂点で、その後は時代の大きなパラダイムシフトが起きて、トップ企業のビジネスモデルを破綻させてしまう。

エリートが大量に集まって徒党を組む企業は、その時代では最強の企業なのだ。

しかし多くの企業は最強を極めれば、そこからのピークアウトを避けることができない。さらに時代のパラダイムシフトにも乗り遅れる。

だからエリートはピークアウトの波をまともにかぶることになって一緒に沈んでいくのである。

そして、エリートが寄りつかなかった「得体の知れない企業」が次の時代の覇者となる。歴史はそれを繰り返している。