自分の時間は有限なのに、その有限な時間を自分にとってどうでも良いことで食い潰すのは非常にもったいない。私たちに与えられた時間は決まっている。そして一度流れた時間はもう二度と戻すことはできない。金は取り戻すことができる場合もあるのだが、時間は取り戻すことは100%できないのだ。(鈴木傾城)

プロフィール:鈴木傾城(すずき けいせい)

作家、アルファブロガー。まぐまぐ大賞2019、2020年2連覇で『マネーボイス賞』1位。政治・経済分野に精通し、様々な事件や事象を取りあげるブログ「ダークネス」、アジアの闇をテーマにしたブログ「ブラックアジア」、投資をテーマにしたブログ「フルインベスト」を運営している。「鈴木傾城のダークネス・メルマガ編」を発行、マネーボイスにも寄稿している。(連絡先:bllackz@gmail.com)

仕事で拘束され、雑事に追われ、移動で時間を食いつぶす

富裕層や権力者は様々な社会的恩恵がある。しかし、金があっても権力があってもどうにもならないものが「時間」だ。私たちは常に決まった時間しか与えられていない。一日は24時間であり、一週間は7日であり、一年は365日である。

どんな立場にある人であってもまったく変わらない。条件は同じだ。

しかし、社会をよくよく観察したら富裕層や権力者は「時間を作る」ための手段があって、それを駆使していることが分かる。

実のところ、時間が貴重なものであることは富裕層や権力者はよく自覚している。だから、些事や雑事や用事の多くを金を払って他人にやってもらっている。つまり、自分にとって重要ではないことを他人にやってもらうことによって、自分の時間を多く捻出しているのである。

人間は必ず死ぬのだが、富裕層や権力者は「有意義な時間」を貧困層よりも多く手に入れることで、時間の濃密度を高めている。結局、時間もまた使い方を選択できるという意味で平等ではない。

普通の人は金で時間を買うことはまずできない。他人の時間を買うのは高いからだ。そういうわけで「一日が長いか短いか?」と言われれば、多くの人は「短い」と答えるはずだ。

仕事で拘束され、雑事に追われ、移動で時間を食いつぶし、にも関わらず「やらなければならないこと」は山のように押し寄せる。

こうした事態に対応するため、私たちは否が応でも時間を管理しなければならない。自分にとって重要なことを厳選し、その重要なことに「集中」させるしかない。

「重要なことを厳選」するためにはどうするのか。最も良いのは、人生をシンプルにして余計なことはしないことに尽きる。余計なことをするから道に迷う。余計なことをするから時間が足りなくなる。その結果、肝心なことができず、余計なことに消耗してしまう。

【金融・経済・投資】鈴木傾城が発行する「ダークネス・メルマガ編」はこちら(初月無料)

「余計なことをしてしまう」というのは一種の病気

どうでもいいことに金を使ってしまうのは「浪費」である。同じく、どうでもいいことに金を使ってしまうのも「浪費」である。余計なことをしてしまうというのは、時間の無駄遣いなのだ。

自分の時間は有限なのに、その有限な時間を自分にとってどうでも良いことで食い潰すのは非常にもったいない。

私たちに与えられた時間は決まっている。そして一度流れた時間はもう二度と戻すことはできない。金は取り戻すことができる場合もあるのだが、時間は取り戻すことは100%できないのだ。

そして、私たちは二度も三度も生まれ変わることもできない。ますます時間は限られている。時間が無限であるというのは嘘である。自分が死んだら終わりなのだから時間は有限だ。

だから、自分の人生に意味のないことをやっても仕方がない。有意義な人生を送りたければ、どうでもいいことに関わり、どうでもいいことを次から次へとやるのは避けるしかない。

必ず自分の人生に利益をもたらす有意義なものに「集中」しなければならない。何が自分の人生に重要なのかというのは、人によってまったく違う。だから、自分が何をすべきなのかは自分が決めなければならない。

ただ、勘違いしてはいけないのは「忙しければ充実しているわけではない」ということだ。日本人は「朝早く会社に行って夜遅くまで働く」のが生産的なことであると思いこんでいる。そして、会社もまたそうした社員を評価する。しかし、日本人の労働生産性は世界的に見るとかなり低い部類に入る。

OECD(経済協力開発機構)による労働生産性を国際比較した統計データでは、日本の労働生産性はG7(先進7カ国)の中で最下位である。それもただの最下位ではない。数十年、最下位のまま推移している「深刻な最下位」なのだ。

これが示すのは、日本人は「まったく効率的ではない時間の使い方をしている」ということを意味している。忙しい「フリ」をしてだらだらと会社に居残り、だらだらと時間を消耗し、そして「時間がない」と言っている。

【ここでしか読めない!】『鈴木傾城の「ダークネス」メルマガ編』のバックナンバーの購入はこちらから。

「朝早く会社に行って夜遅くまで働く」で時間が無駄になった

2020年、中国発コロナウイルスによって日本の企業は社員がコロナ感染で全滅するのを避けるために、リモートワークで仕事を進めるというやり方に転換せざるを得なくなった。

そうなると「朝早く会社に行って夜遅くまで働く」ことは意味をなくし、「定時内で成果を上げている人間が優秀である」という点が評価されるようになる。これは時間を大切にする人間にとっては願ってもない変化だったはずだ。

「朝早く会社に行って夜遅くまで働く」ことが評価されている限り、日本人ひとりひとりの時間は莫大に消費されて無駄に消えていくしかなかった。それが、コロナによって転換したのだ。

すべての仕事がリモートワークになったわけではないのだが、リモートワークに転換できた人は幸運だった。

社会が「会社にだらだらと残るのが良いこと」と思っているから、日本人は家庭に割く時間がなくなり、育児に費やす時間も取れず、結婚減少や少子高齢化が進んでいくことになっているのだ。

「忙しければ充実しているわけではない」というのはそういうことだ。無駄なところに無駄な時間を消費しているから、やるべき時間が消えて結果的に忙しくなってしまうのである。リモートワークはそれを解消する可能性がある。

あと日本人がもうひとつ誤解しているのは、「緊急なものは常に重要なことだ」と思い込んでいることだ。世の中は不測の事態の連続なので、次々といろんな「雑事」が舞い込む。しかし、そうした雑事は必ずしもすべて重要であるとは言えない。

緊急なものばかりに脊髄反射していると、本当にやらなければならない重要なことがおざなりになって、結局は振り回されて終わることになる。緊急なものは必ずしもすべて重要なのではない。

ここで勘違いしてしまうと、結局はやらなければならないことが後回しにされて、何もできないまま時間を消費して人生が終わる。

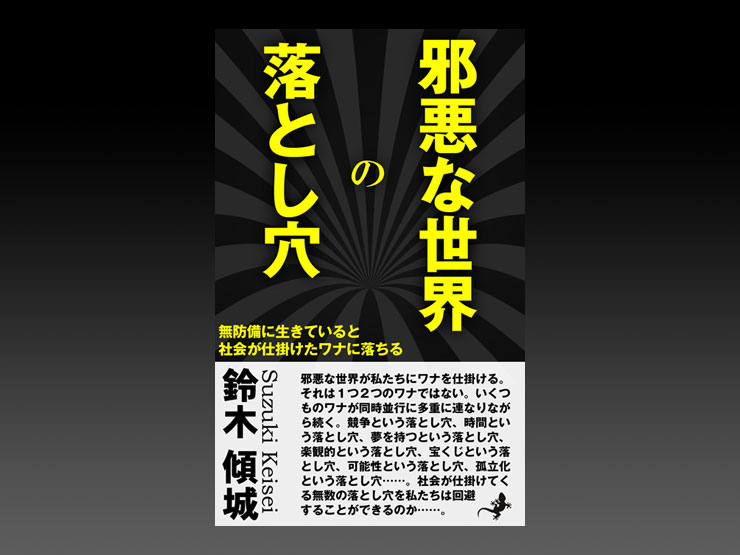

ダークネスの電子書籍版!『邪悪な世界の落とし穴: 無防備に生きていると社会が仕掛けたワナに落ちる=鈴木傾城』

どうでもいいことを非常にうまくやっても意味はない

富裕層や権力者は時間を買える。買えない人間は時間を管理することで同様の効果を得るしかない。時間を管理するというのは、自分の人生の中でやるべき重要なものをきちんと選択して、後のものは切り捨てることによって成り立つ。

つまり、時間を有意義に使いたければ「いま自分がやっている余計なこと」を捨てて身軽になるしかない。

それを分かりやすく言ったのが「人生をシンプルにする」ということなのだ。やるべきことに集中し、そこで成果を出すためには、自分の人生に関係のない枝葉末節を意識的かつ能動的に切り捨てるしかない。

大量の趣味を持つのも無駄だし、大量の習い事も実は無駄だ。大量の人間関係も無駄だし、やりたくもない仕事に費やす時間も無駄だ。人生は短く時間は戻らないのだから、本当にやりたいことを絞ってそこに集中するのが合理的だ。

時間の無駄を続けている限り、人生から何も得ることはできない。無意味なことをしているのであれば、そこから早く離れる決断をした方がいい。無意味に自分の人生の邪魔をする人がいるのであれば、その人は早く切り捨てた方がいい。

緊急だが重要ではないものが次々と入るのであれば、どうしたらそれをするかではなく、どうしたらしないで済むかを考える方がいい。誰かに任せることができることがあるのなら、それは任せた方がいい。

時間を作りたければ、重要ではない他の何かをやめるしかない。どうでもいいことはやらない。重要な仕事の妨げになるようなものは捨てていく。時間を管理するというのは、「やらないことを決める」ということに他ならない。

どうでもいいことをうまくやっても意味はない。自分の人生に重要なことをうまくやるのが、どうでもいいことをうまくやるより重要だ。

日本人が労働生産性が低いというのは、このあたりがうまくできていないからであり、そして社会が個人の時間を奪う悪癖を許容しているから、そうなっている。これは、日本社会が変えなければならないことであり、日本人が考えなければならないことでもある。